売れるお店はここが違う -

店長が自分でする店舗診断(第8回)

著者プロフィール 著者プロフィール

角田誠(つのだまこと)

日本商業施設学会会員、商業施設士、商業施設活性化コンサルタント、一級建築士、(協)日本店装チェーン監事、(社)商業施設技術者・団体連合会関東甲信越支部副支部長

商業施設の企画、設計、施工などを多く手掛ける。ベーカリー百数十店の店づくりに携わる。「江東区魅力ある個店づくり」制度に派遣される。

株式会社第一店装代表取締役、武蔵工業大学卒業 http://www.dai1-t.com

|

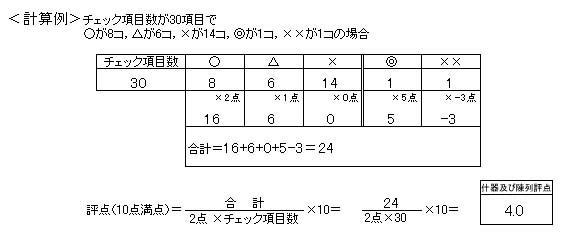

第4章 什器及び陳列診断(後編)

■変化を楽しむ勇気をもつ

店舗診断は、自分のお店を見つめなおす良い機会にしたいものです。

今まで気づかなかったことや、理解できていても日常の業務のなかでは実行できていなかったことが再認識できます。

この店舗診断に限らず、様々なメディアやインターネットなどの情報源により、商売繁盛のヒントも入手できます。また実際に、同業他社への「店舗訪問」は、自分のお店に役立つ情報をもたらします。

パンづくり職人の皆さんは、新しい食材、その組み合わせ、流行のスイーツなどの情報に関心を持つものです。それらの情報をいち早くとり入れ、新商品の開発に努力してもいます。

繁盛のための売り場づくりにも、同じことが言えます。

常に創意工夫して、メンテナンスする日々

の努力が大切です。過去の成功パターンだけが、正解ではありません。

情報の時代です。自分のお店が生き抜いて、成長を続けていくためには、「変化」

を受け入れ、「変化」を楽しむ勇気を持ち続けたいものです。

お客様が買い物される様子に注意を払い、お客様の声に耳をかたむけます。そして、より愛されるお店にするために、目の前の問題をひとつひとつ解決していきます。そのことにやりがいを感じることが、店長の責任であり、よろこびでもあるはずです。

「変化」を楽しむ勇気こそが、成功のキーワードです。

■お店のこだわりを伝えるPOP

陳列診断後編の今回は、「POP」と「プライスカード」を取り上げます。

「POP」は、お店のポリシーや、商品へのこだわりを店頭でお客様に伝えることで、購買の手助けをすることを目的としています。

それは、売上を伸ばすだけでなく、お客様にあなたのお店のファンになっていただくためのツールと考えます。

数あるベーカリーの中から、お客様に自分のお店を選んでいただくには、「良い商品を提供する」ことは当然です。その上で、大切なのは、「良い商品が、なぜこのお店でつくられるのか」を広く知っていただくことです。

「あのお店のパンはおいしかった」と感じてもらうことは第一歩です。「あのお店は○○にこだわっている、だからおいしい」という裏づけのある評価をしていただくことが、確かな支持につながるはずです。

そして、そのことを一番望んでいるのが、「賢い選択をしたい」と、常に思っているお客様なのです。

「有言実行」を心がけたいものです。製造業や小売業は、商品の良さとそれを提供できるシステムをアピールすることが重要です。製造小売業の代表である「ベーカリー」は、お客様に対して「不言実行」ではいけません。

そのために、お店のこだわり(ポリシー)を店内に掲げ、それをお客様に約束しましょう。

■見やすいプライスカード

プライスカードは見やすく。 | すべての商品に、必ずプライスカードを表示します。プライスカードの置き忘れやズレがないかを、前出し陳列、フェイス陳列を行いながら(第6回参照)、チェックします。

プライスカードには、商品名、価格、原材料、商品のこだわり、おすすめのポイントなどを表示します。それらの各項目ごとに文字の大きさ、色、字体などに変化をもたせて読みやすくします。

文字は手書きであっても、ていねいに読みやすく書かれていれば問題ありません。ただ、たくさんの情報を表示したい場合は、文字が小さくなると手書き文字は読みづらくなります。活字との使い分けも大切です。

ある程度統一したスタイルのプライスカードは、見やすいものです。その上で、おすすめ商品を大きめのカード、季節商品には季節の色を使うなど、イメージを強調するデザインを工夫したいものです。

■効果的なプライスカード

プライスカードは、「優秀な販売スタッフ」です。店長に代わって、商品の魅力を、お客様にアピールする役割を与えましょう。

商品名と価格の表示だけのプライスカードは、味気がありません。せっかくの商品セールスのチャンスを逃し、もったいないものです。

お店の商品へのこだわりも、プライスカードに書き入れます。

製造方法や原材料(小麦粉、塩、砂糖、バター、自家製トッピング、酵母など)で、他店と差別化したことをお客様に伝えます。

特に、売れ筋商品については、売れている理由をアピールしながら、「当店の売上?○」などと表示します。今売れてい

る商品の売上をさらに伸ばすことで、総売上のアップを図ります。

そして、効果的なプライスカードにするために、お客様の観点に立って表現します。

「黒ゴマを生地に練り込みました」とするよりも「口に入れたとたんに黒ゴマの風味が味わえます」という表現のほうが、購買心理を刺激します。

商品の説明を並べるだけでなく、お客

様が体験できる利益(おいしさ、ヘルシー、季節感など)をアピールします。

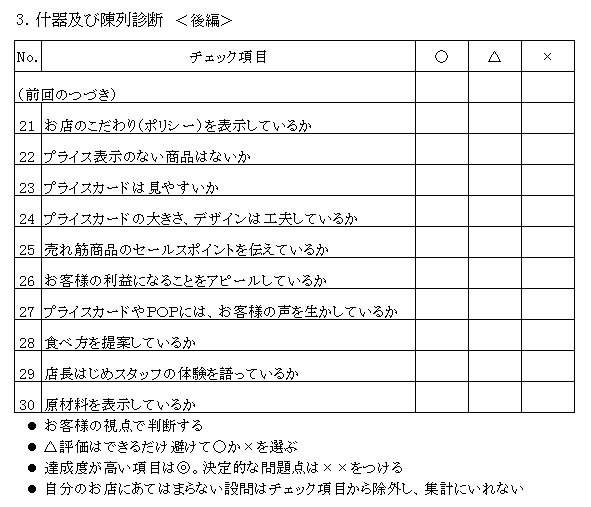

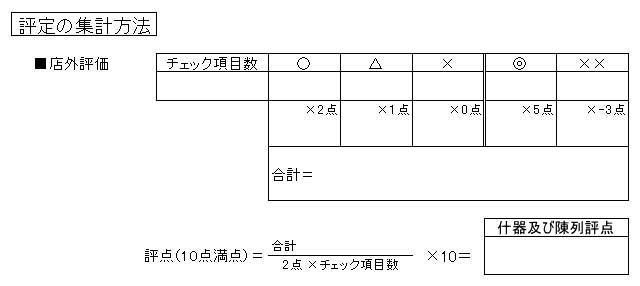

?21 お店のこだわり(ポリシー)をお客様に見える店頭に表示しているか

?22 プライスカードの置き忘れやズレがないか

?23〜24 プライスカードの文字、色、大きさ、デザインは見やすいか

?25 売れ筋商品についてそのおすすめの理由を伝えているか

?26 お客様の立場で、商品をアピールしているか

?27 お客様の言葉を販売促進に生かしているか

?28 食べ方など生活提案型のおすすめをしているか

?29 お店のスタッフが自身の体験談を語っているか

?30 アレルギー性の原材料表示を行っているか |

|

|

■お客様の言葉を生かします

お客様の共感を得られる言葉で、情報の提供をします。そのために、最も良い方法が、お客様の言葉を使わせていただくことです。

「こんなパンが食べたい、食べやすい量にしてほしい」など、お客様の要望をとり入れてつくられた商品や「この前食べたら○○でおいしかった」という評判の商品があるはずです。

これらのお客様の言葉は、とても効果的なセールスポイントになります。なるほどと思わせる言葉に目をとめたお客様は、それがきっかけとなって、商品に手をのばすことでしょう。

売り場の中でのお客様の「何気ない言葉」に耳をかたむけ、販売促進に生かします。

■生活提案型のPOP

消費社会が、成熟している現代です。商品のおいしさをアピールするだけでは、十分とはいえません。その商品を買うことで、どんな体験ができるのかを提案していきます。

お客様は、食生活を充実させるため、パンのプロからのアドバイスを待っています。

「ライ麦を使ったドイツパンにチーズクリームをのせて」「フランスパンに軽くバターを塗って生ハムを」「午後のティータイムにはスコーンをお供に」など、そのパンを生かした生活提案型のおすすめをします。

店長やスタッフの体験を、お客様に語ることも効果的です。

「○○さん(スタッフ)のおすすめ」「しつこくありません、私も毎日食べています」「紅茶がよく合いました」など、スタッフが食べたときの体験を、お客様の立場で語ります。お店とお客様の価値観を共有することで、商品の信頼性が高まります。

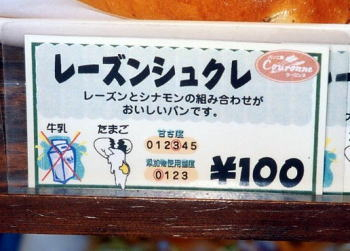

■食物アレルギー情報の普及

アレルギー性原材料の使用有無の表示の一例。最近はこうした表示を行うベーカリーが増えている。 | アレルギー性原材料の使用有無の表示が急速に普及しています。多くのお店が、プライスカードに表示をしています。

小麦、卵、乳、ナッツなど、個人によっては、食物アレルギーを起こすおそれがあります。

ご案内は、プライスカードに使用原材料を記号で表したり、当該項目に○をつけたりします。

健康志向の観点からも、表示は必ず心がけてください。

|

|

Copyright (C) 2005 Boulansserie Journal. All Rights

Reserved.

|

|

|